Par le rabbin Josh Weiner

Lily, la jeune fille célébrant sa bat mitsva et qui a préparé la lecture d’aujourd’hui, a passé plusieurs mois à se familiariser avec les mots du texte. Et sa réaction a été la suivante : « Ce n’est pas assez long, il manque quelque chose. » Saraï n’est mentionnée que comme un détail dans l’histoire d’Avram, mais à ce stade, nous n’avons pas encore fait sa rencontre comme véritable protagoniste du récit. Lily a donc décidé de raconter à nouveau l’épisode où elle est présentée comme la sœur d’Avram, mais cette fois du point de vue de Saraï. Je veux la féliciter d’avoir entrepris cette démarche. Comme il est déjà difficile de comprendre ce que la Torah veut dire, nous oublions souvent de prêter attention à ce qu’elle ne dit pas, ou à celles et ceux dont la voix ne se fait pas entendre. Bien souvent, les voix absentes sont celles des moins puissants aux yeux de la communauté des auditeurs : les femmes, les enfants, ou ceux qui se trouvent en dehors de cette famille appelée à devenir le peuple d’Israël. Mais le style concis de la Torah laisse de nombreux vides dans les récits, et l’on peut remarquer d’importants silences — y compris de la part d’Avraham, de Moïse, et même de Dieu.

Après avoir fait ce premier pas — celui de remarquer ce silence — vient un pas encore plus courageux : tenter de combler le vide. Que Saraï aurait-elle dit ? Que voulait dire Dieu ? C’est précisément cela, le travail du midrach, l’un des projets littéraires les plus importants du peuple juif. Le midrach est un genre de littérature qui enrichit le texte biblique en en faisant ressortir tout le potentiel.

Certains se laissent parfois enfermer dans la question de savoir si un midrach est « vrai » ou non, mais cette question peut détourner l’attention. Quand on trouve dix ou quinze midrachim contradictoires qui se connaissent mutuellement, il devient évident qu’ils ne cherchent pas à énoncer une vérité objective, mais à transmettre quelque chose de précieux en faisant émerger une possibilité cachée dans le texte.

L’un des moyens d’y parvenir consiste à donner une voix aux personnages silencieux, ou à raconter leur histoire. Un midrach commence souvent par un verset d’ouverture — une petiḥta. Ou bien la parole d’un rabbin est introduite avec la formule פתח רבי שמעון וכו, « Rabbi Chimon ouvrit » (pataḥ) — c’est-à-dire qu’il « ouvrit » le texte.

Le message authentique d’un bon midrach est déjà contenu en germe dans la Torah; l’auteur a simplement eu le courage d’en entrouvrir les mots. [Et il est clair que chaque auteur projette aussi quelque chose de lui-même — son contexte, ses préoccupations, son regard — dans les récits qu’il fait surgir par cette ouverture. Il est souvent difficile de tracer la frontière entre le midrach audacieux et le midrach trompeur.]

Donner la parole aux femmes silencieuses de la Torah, cela existe en fait depuis deux mille ans — et il est essentiel de redécouvrir et de transmettre ces dimensions de notre tradition. Mais ce qui reste encore plus rare, et donc plus précieux, c’est de trouver des femmes elles-mêmes auteures de midrach.

Il est vrai que le potentiel de raconter l’histoire de Saraï se trouve déjà dans le texte de la Torah. Mais quand un homme — surtout un homme du quatrième ou du huitième siècle — raconte cette histoire, ce n’est pas la même chose que lorsque le midrach est créé par une femme.

Un jour, je me suis lancé le défi d’inclure, dans chaque recueil de sources que j’utilise pour enseigner, au moins un texte écrit par une femme. J’ai échoué lamentablement, car cela n’est pas encore vraiment possible — il existe aujourd’hui de très beaux enseignements de Torah écrits par des femmes [ici, par exemple], mais pas encore en nombre suffisant. Si, parmi un millier de sources écrites par des hommes au fil des siècles, deux ou trois, ou parfois aucune, parviennent à me toucher, alors parmi les dizaines de femmes qui écrivent aujourd’hui du midrach et des interprétations de la Torah, les chances sont malheureusement encore moindres. Pour l’instant.

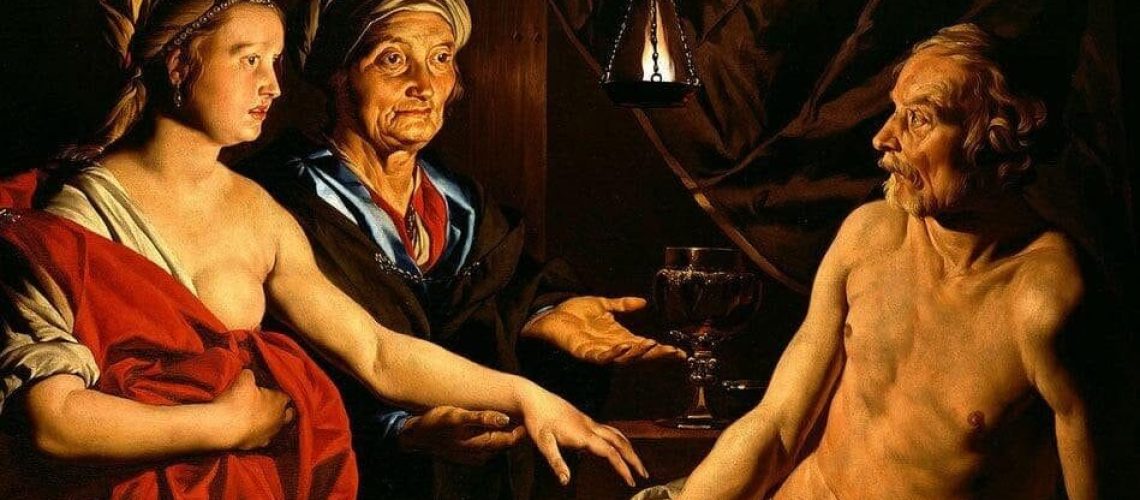

Puisque nous avons déjà parlé de Saraï, j’aimerais maintenant laisser un espace à « l’autre femme » de cette histoire, et écouter sa voix. Je parle bien sûr d’Agar, la servante qui épouse Avram afin qu’il puisse avoir un enfant. Elle parle encore moins que Sara, à peine quelques phrases, toutes chargées d’émotion. Comment cette histoire se déroule-t-elle de son point de vue ? Que dirait-elle à Avram, lorsqu’ils se retrouvent seuls ?

Leur relation n’a rien d’indifférent : elle est bien plus qu’un simple ventre prêté. Lorsque le verset dit qu’elle fut « donnée à Avram, son mari, pour femme à lui » (וַתִּתֵּ֥ן אֹתָ֛הּ לְאַבְרָ֥ם אִישָׁ֖הּ ל֥וֹ לְאִשָּֽׁה), certains commentateurs prêtent attention à la redondance de l’expression « à lui », et expliquent que, même si elle restait une servante aux yeux de Saraï, pour Avram elle était véritablement son épouse [Ha’amék Davar sur Beréchit 16:3].

Si l’on suit la lecture midrachique [voir Rachi sur 25:1], après la mort de Sara, Avraham retrouve Agar et l’épouse à nouveau. Et lorsqu’il entend la prophétie selon laquelle il aura un fils de Sara, sa première réaction est : « Mais j’ai déjà un fils ! » – Ichmaël, le fils d’Agar (17:18). Je n’irai pas jusqu’à parler d’amour, le mot serait déplacé ici, mais il y a là un attachement. [Et peut-être que le mot chif’ha, servante, contient déjà cette idée d’attachement au foyer, qui, au fil du temps, devient michpa’ha, famille. On pourrait comparer cela au latin familia, qui signifie à la fois la maisonnée et la parenté.]

J’imagine que, tandis qu’Agar ressent de l’amertume envers sa maîtresse, elle ressent surtout un rejet profond et douloureux quand Avram accepte qu’elle soit chassée dans le désert, livrée à la mort. Dans ce contexte, la rencontre avec l’ange a dû être pour elle un véritable choc.

Si j’ai dit plus tôt qu’il est rare d’écouter le silence et de prêter attention à ceux qu’on ne voit pas, le modèle pour cela n’est pas seulement celui des rabbins du midrach — c’est Dieu Lui-même ! Agar reçoit l’ordre de retourner et de continuer à souffrir auprès de Saraï, et l’ange lui annonce qu’elle donnera naissance à un fils :

וַיֹּ֤אמֶר לָהּ֙ מַלְאַ֣ךְ יְ—הֹוָ֔ה הִנָּ֥ךְ הָרָ֖ה וְיֹלַ֣דְתְּ בֵּ֑ן וְקָרָ֤את שְׁמוֹ֙ יִשְׁמָעֵ֔אל כִּֽי־שָׁמַ֥ע יְ—הֹוָ֖ה אֶל־עׇנְיֵֽךְ׃

« L’ange de l’Éternel lui dit encore : Te voici enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l’appelleras Ichmaël, car l’Éternel a entendu ta détresse. »

Dieu l’a entendue — au passé — et Il l’entendra encore, comme le dit le nom Ichma-El, « Dieu entendra», au futur. En réponse, Agar fait alors quelque chose d’absolument singulier, sans équivalent ailleurs dans la Bible : elle donne un nom à Dieu. Elle Lui dit, en quelque sorte : « Tu m’as remarquée, alors maintenant, moi aussi, je Te remarquerai. »

וַתִּקְרָ֤א שֵׁם־יְ—הֹוָה֙ הַדֹּבֵ֣ר אֵלֶ֔יהָ אַתָּ֖ה אֵ֣—ל רֳאִ֑י כִּ֣י אָֽמְרָ֗ה הֲגַ֥ם הֲלֹ֛ם רָאִ֖יתִי אַחֲרֵ֥י רֹאִֽי׃

« Elle appela le nom de Dieu qui lui avait parlé : Atta El Roï — “Tu es le Dieu qui me voit”, car, dit-elle, ‘Ai-je donc vu ici Celui qui me voit ?’ »

Je crois que cette rencontre est le modèle de ce que presque chacun de nous désire au plus profond de lui-même, mais que trop peu de personnes connaissent réellement : voir et être vu, écouter et être entendu. Nous vivons dans un monde de chambres d’écho, de communication superficielle, de polarisation extrême et d’intelligence artificielle. Si les sans-pouvoir sont rarement vus ou entendus dans les textes anciens, alors que dire de notre monde d’hypercommunication, où chacun s’exprime à travers plusieurs comptes et reseaux — et où pourtant, nous restons souvent tout aussi isolés et impuissants ? Mais il n’en doit pas être ainsi. Si nous faisons l’effort de voir l’invisible — dans chaque texte, mais aussi dans chaque situation de notre vie — alors peut-être serons-nous, à notre tour, vus pour ce que nous sommes vraiment.

Dans cet esprit, je remercie à nouveau Lily pour cette première incursion dans le monde du midrach, et je l’encourage, ainsi que chacun d’entre vous, à poursuivre sur ce chemin.

Chabbat chalom !